沖縄の近世史を語るとき、政治の改革と財政再建を進めた羽地朝秀(1617〜1676)と、その後継者とも言える蔡温を抜きでは語れません。

羽地朝秀(はねじちょうしゅう)は1617年生まれ。1666年に琉球王朝の摂政となり、種々の改革を進め、そのあと1682年に生まれた蔡温が羽地のあとを継いで、改革を推し進めました。

今回のブログは先ず、近世の琉球王朝で破たんした財政を立て直した2人の偉人のうち羽地朝秀を、次回のブログでは蔡温を、当時の琉球を取り巻く政治情勢を俯瞰しながら見て行きます。

17世紀の琉球をとりまく国際情勢

1600年の関ヶ原で勝利した徳川政府のもと、財政的にも追い詰められた島津氏は、南方に活路を求めて1609年琉球に侵攻しました。それ以降、尚王朝の存続は認められたものの、琉球は島津藩の実質的支配下に置かれました。このあと琉球政府内部では、薩摩藩に反感、抵抗する派と、薩摩藩と協調しながら実をとる勢力に分かれ、陰に陽に争いを繰り返していました。

また、中国本土では14世紀から300年近く続いた明朝が1644年に倒れ、異民族の「清帝国」が興ると言う、17世紀の琉球王国を取り巻く情勢は激動の時代となっていました。

大帝国の興亡により長らく途絶えていた中国の冊封が、ようやく1663年に新しい清朝により実現しましたが、その返礼の謝恩使として派遣された北谷(ちゃたん)親方、翌年の康熙帝の即位を祝う慶賀使の恵祖親方などの策謀で、新帝国の首都・北京に向かう途中の福州などで慶賀品を強奪されたり、使節一行への毒殺事件などが起こり、薩摩藩による取り調べ結果、両親方らによる自作自演の犯行と判明。厳しい処断がされると共に、かねてより薩摩藩の家老・新納又左衛門(にいろまたざえもん)と親交のあった羽地朝秀が、1666年に薩摩の意向を受けて行政の最高位・摂政(シッシー)に就くことになりました。

冊封(さくほう)とは古来より、中国で皇帝が諸侯や

周辺国の王に「冊(さく)」という勅書により、その地位を

与えて任命すると言う体制のこと

羽地朝秀(はねじちょうしゅう)の登場

琉球王族に生まれた朝秀は琉球王・尚質の従兄弟に当たり、若いころから政治経済に興味を持ち、10代で儒学の講義を受け、また国中の間切り(数ヶ村を束ねる行政区画の単位)や村々を見聞して農村の実態を調べたりしています。

16才のとき、那覇で尚豊王に侍講に来ていた薩摩の高名な儒学者・泊如竹(とまりじょちく 屋久島の生まれ)より儒教を学ぶ機会に恵まれ、研鑽を積んだのち1650年に国王・尚質の命により、琉球王朝の正史「中山世鑑」の編纂を行いました。

{中山世鑑」

和文の漢字・かな交じりの全六巻よりなり、琉球の開闢(かいびゃく)から、舜天・英祖・察度、そして第一尚氏・第二尚氏と続く王朝を連続した王統として語り、源為朝が実は琉球に逃れて王朝を創ったと言う、当時の為朝伝説を取り入れ、初代の舜天王は為朝の子であるとしています。

また、第二尚氏興隆の祖・尚真王や薩摩と戦った尚寧王などの記述を欠き、当時の薩摩藩への忖度がうかがえます。

年号の記述も日本の年号を用い、1609年の島津の琉球侵攻を当時の琉球政府高官・謝名親方が奸臣であったためとする島津氏への配慮など、これらは全て朝秀の創作と言われています。

この中山世鑑が薩摩藩に提出されたのは朝秀の没後の1698年ですが、筆者の見方としては、儒教的立場で王朝の正当性を源氏からの万世一系の形で整え、琉球国として尚王朝が自分が居なくなってからも日本により侵害されることなく、永く続くようにとの朝秀の強い願いからと考えますが、いかがでしょうか。

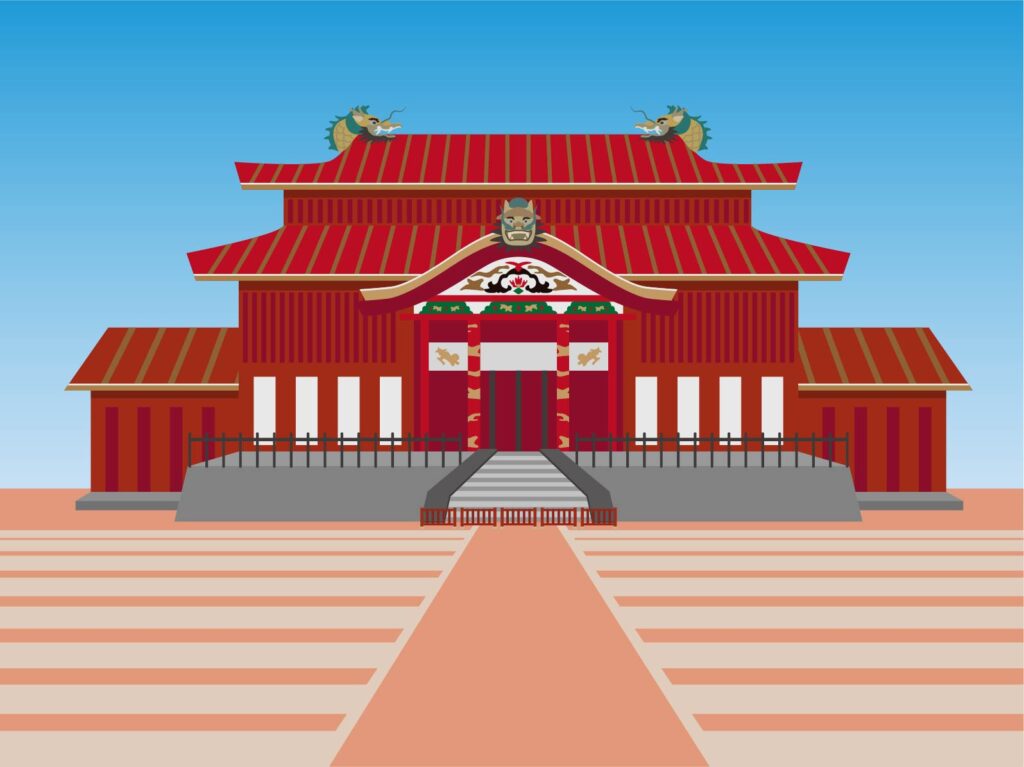

1660年、失火による首里城全焼という大事件が起こりました。財政難にあえぎ再建が進まないなか、1666年に摂政に任じられた朝秀の政治財政改革により、1671年にはようやく消失前よりも立派な建物として再建がなりました。

琉球の近代化のため推し進めた、数々の施策

ここで摂政となった羽路朝秀がおこなった行政改革を箇条書き的に見てみましょう。

行政機構の改革

琉球政府の中心機関である評定所(司法・立法・行政の三権を掌握 摂政はその最高位)の機構改革を行い、機構のスリム化と責任の明確化をはかりました。

羽路仕置

財政改善に向けて、朝秀が摂政期に出された数々の通達集のことで、以下のような施策です。

王室から庶民まで、贅沢を禁じ、質素倹約を奨励 進物・祝儀の簡素化

風俗の取り締まり

巫女や女官の政治への介入を排除

役人の不正の取り締まり強化

農村の復興策として農民の開墾を奨励

学問・算数・書道・医道・料理・生け花・茶道など学芸の奨励

儒教的身分制の確立

薩摩藩支配下で、土地所有の明確化・キリシタン宗門改めなどの必要性から、士分と庶民それぞれの身分制の確立、統治の原則を「個人」から「家」単位とする「父系論理」や「祖先祭祀」を浸透させました。

寺院抑制と儒教の奨励

薩摩の侵攻以前より沖縄では仏教が浸透していたが、1662年江戸幕府の仏教徒の活動を厳しく規制したのに合わせ、仏教関係の活動を抑制するとともに、儒教を奨励しました。

現在の那覇市久米の孔子廟は、朝秀の摂政時代にその創建が認可されています。

このように、当時の琉球社会としては革命的な諸施策をいわば強引に推し進め、破綻に瀕した王室と琉球政府の財政を改善し、老朽な風習の(当時としては)近代化を進めた朝秀ですが、これらが実現できたのは、彼のバックに親交の深かった新納又坐衛門をはじめとする薩摩藩のバックアップがあったことと、従兄弟にあたる国王・尚質の絶大な信頼があったからと言えますね。

1666年から1673年に亘る足掛け8年に及び摂政の座に就いた羽地朝秀は、1676年に永眠し、彼の遺志は18世紀初めからの蔡温の改革に引き継がれて行きます。

コメント